2022年11月の記事一覧

12月の給食のお知らせ

12月の給食の献立をお知らせします。

大東中学校ブログ メニュー内 → 学校からのおたより → 04_給食だよりから確認してください。

3年生のみなさんへ

ゴールに向けて!!

12月分集金のお知らせです

12月分集金のお知らせです

各学年の12月分集金明細をお知らせします。

閲覧については下記のとおりです。

大東中学校ブログ メニュー

学校からのおたより → 07 集金関係

引き落とし日は 12月5日(月)です。前日までに登録口座の残高確認をお願いします。

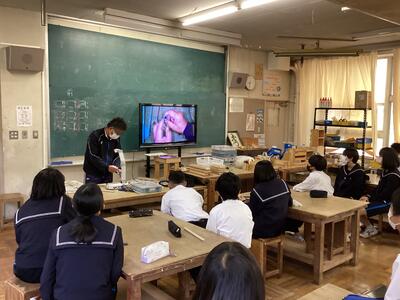

1年生 雅楽体験

1年生では、音楽科の授業の一環として、講師の先生方を招いて雅楽体験を行いました。

雅楽というのは、1300年の歴史を持つ日本の伝統芸能です。

今回は、その中でも楽器を演奏する「管絃」という音楽を学習しました。

本来ならば本物の楽器を使って体験したいところなのですが、学校間での使い回しとなるので、コロナ禍以降は講師の先生が手作りしてくださった楽器を使っていました。

ですが今回は、自分で楽器を製作してそれを演奏するということを、全国で初めて実施することができました。

製作・演奏する楽器は「篳篥」と「竜笛」です。

技術の時間で塩ビ管や電線管にドリルで穴を開けたり、タピオカのストローで作られたリードを取り付けたりしました。

いよいよ完成した楽器で演奏体験です。

拍をとりながら旋律を声に出して歌う「唱歌」と、音を出す練習を終えて、曲に入ります。

音を出すことに苦戦しながらも、雅楽独特の音色を出すことができました。細かな息の使い方次第で繊細な音の変化も出すことができるそうです。

最後には、それぞれの楽器の音やタイミングをよく聴きながら合奏をすることができました。

演奏技術だけでなく、雅楽の際の礼儀や作法も、美しい音楽をつくっていくのに不可欠です。

そういった面でも、日本の伝統音楽の貴重な体験学習になりました。

製作した楽器は、是非お家でも吹いてみてくださいね。

歯周病予防で健口生活を目指そう

11月10日(木)に、1年生を対象に歯周病予防の保健指導を行いました。

歯周病は歯垢の中の細菌が出す毒素が原因で、歯を支えているあごの骨が溶け、ひどくなると歯が抜け落ちてしまう病気です。そのため、毎日の歯磨きで口の中をきれいにしたり、規則正しい生活を送って体の免疫力を高めたりすることで、歯周病の予防を行うことが大事です。保健指導後、家庭で染め出しをして「普段の歯磨きチェック」と「歯肉チェック」を行いました。

【保健指導後の感想】

1組

今日の授業で歯周病の原因や歯周病で歯を失うなど知らなかったことを学びました。大人だけがなるのではなく子ども、大人関係なく病気になってしまうことに驚きました。歯周病になる原因がわたしは二個あてはまりました。ストレスと生活習慣の乱れです。ストレスをためないのは少し難しいかもしれないけれど、生活習慣は自分次第で直していけることなので、病気になってしまわないためにも、頑張って直していけたらいいなと思いました。歯ぐきと歯の間のことはあまり気にしていなかったのでこれからは磨くとき気にしながら歯磨きをしようと思います。

2組

歯周病のくわしい症状やなってしまう理由を知ることができてよかったです。歯周病は痛いまま進行していくと思っていたので痛くないということを知って驚きました。大人やお年寄りがなるものだと勝手に決めつけていたけれと私たち10代もなることがわかったのでもっと歯のメンテナンスや歯の磨き方をちゃんとしようと思います。カラーテスターで自分の歯の状況を知って改善していきたいです。自分の家族にも教わったことを教えて、家族で予防していきたいです。

3組

今までの自分の行動をふり返る良い機会になりました。今までの自分は生活習慣も歯磨きもしっかりよくできていたと思いました。今回の授業で歯周病は歯だけでなく体全体に関わるということも知りました。なので今後も歯みがきを怠ることなく歯周病を予防していきたいです。そのために自分でのセルフチェックやプロの人に見てもらうということを定期的に行っていきたいです。

4組

今日の授業で、僕は歯みがきに対するこれまでの自分の考えを改めようと思いました。これまでは歯みがき“くらい”と思っていました。それでたまにめんどくさくなって手を抜いてしまうこともありました。しかし、そのせいでむし歯や歯周病だけでなく、さらに重い病気になってしまうことがわかりました。そして、そうならないために日頃から気をつけて歯をみがいていこうと思います。

5組

今日の授業をふり返って改めて毎日必ずしっかり歯みがきをしないといけないと思いました。矯正がついている部分はなかなか磨きにくくて、今日鏡でチェックしたら少し歯こうが残っていたり、みがき残しがあるなと感じたのでその部分をきれいにていねいに磨きたいです。また、定期的に歯医者にいくことが大切だと思いました。

【カラーテスターと歯肉チェックをして気づいたこと】

・自分が思っている以上に歯みがきをしないといけないことがわかった。

・歯の付け根ぐらいが赤かったのでそこに歯こうや歯石が残っていることがわかった。一度改めて歯や歯肉を見てみるとこんなふうになっていることがわかった。

・みぞに多いことと前歯に多いことがわかったのでそこを徹底するようにしたい。

・とてもやばいなと思った。これから毎日しっかり磨こうと思った。

・赤く染まったところが割とあってあんまりきれいにみがけていないことがわかりました。また歯肉については薄いピンク色で引きしまっており、出血はなかったのでそこはOKだと思いました。いつもじっくり歯を観察しないので発見があって良かったです。

・自分では完璧にみがいた気持ちでいたけど歯こうがあったのでしっかりみがこうと思いました。

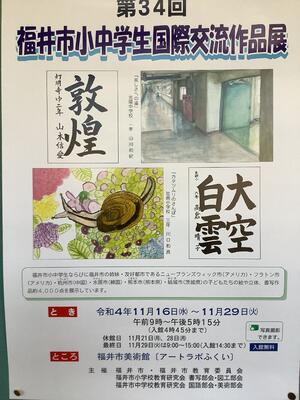

福井市小中学生国際交流作品展

久しぶりの開催です!

美術科や国語科で取り組んだ作品がたくさん展示されています。

大東中学校の生徒の作品だけでなく、他の学校の生徒の作品もぜひ観てください。

3年生のみなさんへ

学力診断テスト、実力を発揮することができたでしょうか。

みなさんは自分なりの勉強のリフレッシュ方法を持っていますか?

今週の格言はこちらです!

2年生 10月の道徳

2年生10月の道徳 「心でいただく伝統の味」

<教材について>

和食は2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されました。ただ、あまりにも身近な存在すぎて、私たちはそのすばらしさに十分気づいていないようにも思われます。

和食の文化を育んだ日本の風土、一汁三菜を基本とした理想的な栄養バランス、四季の美しさが表現されていること、年中行事との関わり、食べ物に対する感謝の気持ち、心でいただくという精神性、食事の際の流儀や作法の大切さ、さらに外国の食文化を柔軟に取り入れながら、豊かに変化し続ける懐の深さ……。

当たり前すぎる普段の食事を改めて見つめ、和食について思うことを語り合いました。

<生徒の感想>

2-1

何気なく「いただきます」や「ごちそうさま」と毎日言っているけれども、それにもしっかりとした意味があるということが分かりました。これから食材を育てている人、食事を作ってくれている人達に、感謝をしたいと思います。

2-2

今回和食について学習して、私たちは洋食やイタリアンなど和食以外のものを食べる機会も多いですが、そのようなときでも作法(「いただきます」など)は変わらず、そういったところが日本人の良さだと思います。細かいかもしれませんが、作法を忘れずにしていきたいと思います。

2-3

今回の授業で、和食のおかげで日本人の心が作られていることを知ることができました。日本人の礼儀正しさは和食の食べ方につながっていると思います。和食が消えないかぎり、日本人の礼儀の正しさはなくならないと思いました。

2-4

日本の良さは、和食を通して「相手に対する思い」や「感謝の気持ち」を大切にしていることだと思います。この日本に生まれた日本人として、大切にしていきたいと思いました。

2-5

ただ食べるだけではなく、その料理が口に入るまでに、作ってくれた人、材料を運んでくれた人、材料の動物や植物、それを育てた人など色々な人が関わっているのを理解し、感謝の気持ちを持って食べることが大切だと思いました。和食を誇りに思い、自分も他人も不快にならない食べ方を心がけたいです。

今日も感謝の気持ちを込めて、「いただきます!」

2学年 弁護士の先生と学ぶ「いじめ防止授業」

11月10日(木)の6限目に、大東中学校出身の弁護士である清水孝行先生にお越しいただき、「いじめ」について考える授業を行いました。生徒たちは、普段、「いじめ」はダメだとわかっていても、なぜダメなのかということは考えたことがない生徒が多く、今回の清水先生のお話を聞き、いじめはいじめられた人の「人権」を傷つけることだと知り、生徒はいじめについて改めて考え自分を見つめ直すことができました。

授業を受けての生徒の感想です。

私は、今まではいじめられている人をみても、絶対に注意できませんでした。自分が関わっていなければいじめではないと見て見ぬふりをしていたと思います。でも、それはちゃんとしたいじめ、傍観という行為だったということがわかりました。これからは、いじめられている人を見つけたら少しでも話してあげるなど、その人の悲しさのコップの水が満杯にならないようにしたいです。(1組生徒)

私は、今まで「いじめは何でダメか」って考えたことがなかったです。相手が傷つくし、よくない思いをします。そして、特に「人権」が関係しているとわかりました。人にはそれぞれの人権があるので、そのことを理解し、発言や行動に注意していきたいと思いました。(2組生徒)

今回の弁護士の先生の授業を受けて、人権を大切にするということがわかりました。いじめられる人にも人権はあるので、その人権を大切にしないとダメだと思いました。もし、自分がいじめられている人を見かけたら、観衆や傍観者になるのではなく、いじめを注意して、止められる人になりたいです。(3組生徒)

いじめは始まったら止めるのが難しいとわかりました。直接いじめてなくても、それを見ているだけで「小さなYES」を送ってしまうので、いじめを止めようと行動して「小さなNO」を送ることが大切だとわかりました。見て見ぬふりではなく、いじめが起こせない雰囲気を作ろうと思いました。自分の行動、周りの行動を注意して、いじめを起こさせないように気をつけたいです。(4組生徒)

私は、いじめはダメだということは前から知っていたけど、「なんでダメなのか」や「どこからいじめ」などということは全然知りませんでした。けれど、今日の先生の話を聞いて、いじめはいじめられる人の人権を傷つけているということがわかりました。それと、周りでただ見ているだけの人も「小さなYES」を送ってしまっているということがわかりました。これからは、いじめられている人がいたら見て見ぬふりをせず少しでも寄り添ってあげられるようになりたいです。(5組生徒)

11月は児童虐待防止推進月間

昨日、弁護士、県教育委員会指導主事を招いて、2年生がいじめについて考える授業を行いました。

児童虐待防止推進月間にあたり児童虐待の根絶に向けて、永岡桂子文部科学大臣から次のようなメッセージが発信されています。文部科学省のホームページにも掲載されています。

生徒の皆さんへ

いじめで困ったり自分の友人のことで不安や悩みがあったりしたら一人で悩まず、いつでもすぐ電話で相談してください。

24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(なやみいおう)

保護者、学校関係者、地域の皆様へ

◇ 11月は児童虐待防止推進月間です。子供たちへの虐待は、児童相談所の相談対応件数(速報値)が過去最多を更新、高止まりしており、極めて深刻な状況です。児童虐待により子供たちが傷つき、亡くなるようなことは、何としても無くさなければなりません。

◇ 虐待は、しつけとは違い、子供の成長と人格形成に深刻な影響を与えます。殴る、蹴るといった目に見える身体的虐待だけではなく、食事を与えない、放置する等のネグレクト、言葉によっておどかす、無視する等の心理的虐待、性的虐待など様々な形で行われます。

◇ 保護者の皆さま、親子の未来を守るため、大切なお子さまの健やかな成長のため、「虐待はしない」と誓ってください。心に余裕がない時はストレスの解消など、皆さま自身が休むことも大切です。子育てに不安や悩みがある時には、一人で抱え込まずに身近な人に相談したり、自治体の相談窓口等を頼ったりしてください。

◇ 学校関係者の皆さま、日頃から子供たちと接する中で、児童虐待と疑われる事案に気付いた際は、速やかにチームとして対応し、市町村や児童相談所に通告するとともに、関係機関と連携して対応してください。

◇ 地域の皆さま、是非、子供や保護者の様子に関心を持って見守ってください。みなさまの声かけや日頃からのつながりが、保護者の不安軽減にもつながります。そして、子供の衣服や体がいつも汚れている、保護者が子育てに無関心であるなど虐待が疑われるサインに気付いた際は、ためらわずに最寄りの児童相談所に繋がる全国共通ダイヤル「189」(“いちはやく”)に相談・通告してください。

◇ 児童虐待の防止には、家庭・学校・地域が一丸となって子供たちを見守り、育てる体制づくりが重要です。文部科学省としても、関係省庁とともに取組を推進してまいります。皆さまの御理解と御協力を心からお願い申し上げます。

1年生 自分の歯を大切に

11月10日の6限目、1年生を対象に、養護教諭の先生から歯の指導が行われました。

歯を磨くときの力加減や角度、細かな違いで磨き残しに大きな差が出るようです。

また、歯周病は磨き残しだけでなく、生活の乱れやストレスから影響が出ることも分かりました。

中学校になると試験や部活動などで忙しくなりますが、しっかり体を休めることも健康な歯につながるのですね。

最後には自分の歯茎を手鏡でチェックし、カラーテスターの宿題も渡されました。

歯は美味しいものを美味しく食べるため、元気に毎日過ごすために大切なものです。歯の状態を今一度確認し、自分の歯は自分で一生守っていきましょう。

保健だより 11月号

保健だより11月号をアップしました。

添付先は

学校からのおたより ⇒ 05保健だより

となります。

1年生 秋の校外学習

10月28日、1年生は秋の校外学習として、敦賀に出かけました。

午前中は「あっとほうむ」に訪問し、電気、原子力などのエネルギーや環境について、実験や体験を通して楽しみながら学びました。

午後からはグループに分かれて、敦賀を代表する観光地や施設を巡る、班別行動を行いました。

事前学習として、学習したいテーマを設定し、行き先や時間を細かく計画していました。

時間の関係上、計画を変更したグループもありましたが、全員が集合時間に余裕をもって到着できていました。自分たちで考えて臨機応変に判断し行動できたことに、みなさんの成長を感じました。

しおり作りや出発式、解散式などを担当した実行委員のみなさんも大活躍でした。ありがとう!

今回の校外学習で敦賀の歴史や魅力を知り、現在取り組んでいる地域学習において新たなことが分かり、視野が広まったことと思います。

今後は12月の発表に向けて、グループでまとめ学習を行っていきます。

3年生のみなさんへ

入試に向けて、みなさんの勉強への意識が日々高まってきていることを感じます。

さて、今週の格言です!

メモの力、いったいどんなものでしょうか。

1年生のみなさんへ

学年主任からのメッセージです。

2学年 秋季校外学習

10月28日(金)に金沢市内へ校外学習に出かけました。クラス別研修では金沢の伝統文化に触れ、班別研修では金沢の町並みを自分たちで見て回りました。この校外学習を通して、金沢の良さを知ることができとてもよい校外学習になりました。

校外学習の様子です。

生徒の感想です。

金沢の伝統工芸である金箔や福井と違った町並みを知ることができたのでとてもよかったです。校外学習を通して金沢のよい点を知り、福井にも取り入れられそうな点を見つけることができました。(1組女子)

初めての県外での校外学習で少し不安だったけど無事終えることができました。この経験を生かして来年の修学旅行も頑張りたいです。(2組男子)

今回も校外学習実行委員の式典としてやり遂げることができました。班別活動でも、班長兼記録係としてしっかりと役割を果たすことができ、班長として規律を守って効率よく動けました。(3組男子)

予定通りの活動はできなかったけれど、臨機応変に対応して楽しい校外学習にすることができました。金沢市の町並みは昔ながらの建物がたくさん並んでいてとてもきれいでした。この校外学習を次の修学旅行に生かしたいです。(4組女子)

長い距離をみんなで歩いて目的地についたときは達成感を味わうことができました。途中ルート変更をして近江町市場へ行くなど決めたルート通りには行きませんでした。しかし、この経験を生かして来年の修学旅行に生かせたらいいと思いました。(5組男子)

毎月3日~7日は「さかなの日」

しかし、世界では食用魚介類の消費量が増加している一方、日本人の消費量は減少し続けている状況です。

こうした状況を踏まえ、水産物の消費拡大に向けた取組を官民協働で推進するため、水産庁では「さかなの日」を制定しました。

「さかなの日」をきっかけに「さかなを食べること」=SDGs達成に向けた消費行動であることについて知って頂き、魚を食べることによって、おいしい魚を未来につないでいきませんか。

今、2年生の家庭科の調理実習で、ユアーズホテルふくいの総料理長はじめスタッフの方が来られて、「さかなの調理」を行っています。

さかなのさばき方・ムニエルの調理・テーブルマナーを習っています。

全クラスの授業の様子はまた、お知らせしたいと思います。

性教育講演会

先日、循環器病院の南保栄美子先生をお招きし、3年生対象に『命の尊さ 性感染症の予防』と題し、性教育講演会を行いました。精子・卵子の受精から母親の胎内での育ち方を通して自分の心と体の大切さや人への思いやり、性感染症の怖さをわかりやすく講演していただきました。

<生徒の感想>

1組男子

今日、性教育講演会を受けて、性感染症が怖いなと思いました。エイズになると治らない病気や死ぬ病気もあってびっくりしました。人が生まれる確率はとても低いんだと思いました。今、自分がいるのは1400兆分の1という確率で生まれたのでとても奇跡的に生まれたことに対して、生んでくれた親に感謝しながら生きていきたいと思いました。

1組女子

私は今日の講演会を聞いて自分の命を大切にしようと思いました。すごい確率の中生まれているので、両親に感謝したいと思います。私は性感染症という言葉を初めて聞きました。体に出ない病気もあるとしれたので、より気をつけようと思いました。自分の体を守れるのは自分だけなので嫌なことや避けたいことは正直に言えるようにしたいと思います。

2組男子

性感染症があるとは知っていたけど、中には命に関わるものもあることがわかりびっくりしました。また赤ちゃんが失明する可能性もあることがわかり、赤ちゃんの将来にも影響をおよぼすときがあることがわかりました。命は宝くじが100回当たるぐらいすごい確率で生まれてきたことがわかりとてもと尊くて大切にしないといけなと思いました。また、自分が性感染症を持っていたら全く知らない人にまで広めてしまったり、全く知らない人からもらってしまうことがあることがわかり、予防や対策を日頃からしておくことが大切だと思いました。

2組女子

今日の話を聞いて自分も人も大切にしようと思います。すごい確率の中、私たちが生まれてきたことを知って驚きました。また、性感染症は将来に関わるものだと知りました。よりよい生活を送っていけるように意識して過ごしていきたいです。おなかの中の赤ちゃんの映像をみてとても小さいのに力強く生きていてとても感動しました。自分も周りの人からたくさん愛されて生まれてきたと改めて知ったのでもっと自分を大切にしたいです。また、同じように周りの人たちも大切にしようと思いました。

3組男子

この授業で僕は命の尊さについて学びました。僕も家族や医者たちに見守られながら産まれたのだなとわかりとてもほっこりしました。僕もそういう立場になった時は、産まれてくる自分の子に愛情をたくさん注ぎたいと思いました。あと僕がびっくりしたのは私たちは1400兆分の1の確率で生まれてくることです。ここから、本当に私たちは尊い存在だとわかり、これからも1人1人を大切にしていきたいと思いました。

3組女子

今日、性教育講演会をうけて、命の尊さと性感染症の恐ろしさを学ぶことができました。私たちは1400兆分の1の確率で奇跡的に生まれていることに驚きました。また性感染症にはたくさんの種類があることを知りました。性感染症は命を失うこともあるし、元カレ・元カノからも感染してくる可能性があることを知り、気をつけなければいけないなと思います。奇跡的に私を産んでくれたお母さんへの感謝を忘れずに、自分の命を大切にしていこうと思います。

4組男子

子どもが生まれる確率は1400兆分の1ということがわかり僕や僕の友達が生まれたのはとてつもないすごい奇跡だということがわかったので今を大切にしていきたいです。それと性感染症というのは、一歩間違えれば人が死んだりするということが今日初めて知ったし、性感染症は1つじゃなく20個ぐらいあり、しかも一度に何個か感染することがあるということがわかり気をつけようと思いました。それと、自分の子どもにも移ってしまうのでもっと気をつけて、子どもを愛してあげようと思います。

4組女子

今回話を聞いて、「命」の尊さを知ることができました。また自分が生まれてくる確率が宝くじに100回連続で当選するよりも高いということに驚きました。ビデオのように私が生まれてくることにたくさんの人が喜んでくれていたのかなと思いました。また、性感染症についても知ることができました。エイズなど聞いたことのあるものもあったけど、命にかかわるほど危険だということは知らなかったので、今日聞いた予防などをして気をつけようと思いました。そしてこれからの人生をより良くするために自分の判断に責任を持って行動しようと思いました。自分のことをもっと大切にしていこうと思いました。

5組男子

僕は命の大切さについて多くのことを学ぶことができたと思います。僕も母親のおなかの中にいた時はあのような状態だったんだなと思うとすごく感動しました。またとんでもない確率でできた受精卵が僕だと思うとそれもまた奇跡だったんだなと思います。最近は子どもを作るのにもりすくがあることを初めて知りました。その菌やウイルスなどで不妊症や最悪、生殖機能を失ってしまうことがあると思うとすごくもったいないと思うしその人が悲しむのだろうと思いました。そのようなリスクを考えてこれからは生活をしていきたいです。

5組女子

今日、性教育講演会で私たちは奇跡の確率で生まれてきたことがわかりました。驚いたのはその確率が、宝くじで1億円が100回当たるより低いということです。また赤ちゃんが動いている動画ですごく赤ちゃんが生まれてくるのを楽しみにしているのが伝わってきて、私もそんな風に生まれてきたのかなと思いました。性感染症については自分のその場の判断が大切だなと思いました。性感染症にかかってしまうと未来の自分や自分の子どもにも影響があると知って怖いと思ったし、この機会に知ることができて良かったです。自分と次の命を守っていくために、自分を大切にして生きたいです。

11月の給食のお知らせ

11月の「給食献立表・給食だより」をお知らせします。

大東中学校ブログのメニュー内にある

学校からのおたより → 04_給食だより

から確認をお願いします。