カテゴリ:教員コラム

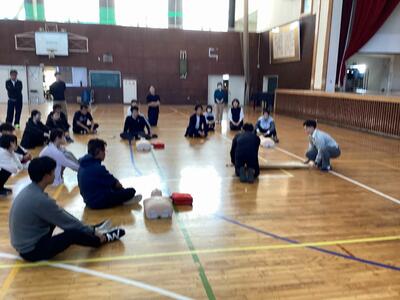

命を守る講習会(現職教育)💞

生徒が下校した後、救急隊員の方を講師にお招きして、体育館で救急救命講習会を実施しました。

まず、身近な物を利用した担架の作り方を学びました。

次に、心臓マッサージや人工呼吸の方法、AED(自動体外式除細動器)の使い方を学びました。

これらを使わないことが何よりですが、万が一のことを想定し、最善を尽くすためにも意義のある講習でした。

地区駅伝大会で大健闘!🏃♂️➡️🏃♂️➡️

今日は、福井地区駅伝競走大会が福井市スポーツ公園で開催されました。

各学校代表が、女子レース、男子レース、オープンレースの順に競い合いました。

夏休みから今日まで、チーム一丸となって練習し、 どの選手も、気合いが入っていました。

苦しい戦いの場面も多かったですが、 3レースいずれも、それぞれが自分の力を出しきる走りができていました。

競い合った結果、女子2位、男子が5位に入賞することができました。

大東中の選手の懸命に走る姿も、チームがまとまって応援する姿もNo.1!

どの選手も輝いていて、誇らしく感じました。

那須烏山市より 学校視察

栃木県那須烏山市より福井県視察研修ということで、那須烏山市教育長をはじめ14名の方が来校されました。

1時間目には本校校長が学校概要の説明を行いました。

学校概要、学校教育方針、わかる授業を目指して(授業改善・学力向上)、生徒支援体制(居場所づくり・絆づくり)、今年度の取組(大東愛プロジェクト、キャリア教育)の5つの点について話をしました。

2時間目は授業の様子(生徒の取組方や教員の関わり方など)を見ていただきました。

3時間目は学校に対する質問に答える形で、研究部長、特活部長、生徒支援部長がそれぞれの質問に答え、その後、情報交換会を行いました。

参観された先生方からは、生徒の自ら学ぶ授業の様子や休み時間等の挨拶などに対して、お褒めの言葉をいただいたり、校内の掲示物や学校から出されるお便りについて関心をもっていただいたりしました。

校長からの学校概要説明

1年生 総合的な学習の時間「地域の宝」を発見しよう

2年生 英語科の授業

2年生 数学科の授業(習熟度別学習)

3年生 社会科の授業

車座になっての情報交換会

私たち(受け入れる学校)にとっては、普段の学校や生徒について振り返り、学校を考える大変貴重な機会になりました。

ありがとうございました。

大東中学校区全体研修会が行われました📝

大東中学校区全体研修会が行われました。

これは、校区の小学校と中学校の教員が一堂に会し、児童生徒の9年間の教育について学ぶことをねらいとしています。

今年度の中学校区教育のテーマは『学びとつながる、人とつながる、心がつながる学校づくり』です。

「授業づくり部会」と「心づくり・体づくり部会」の2つの部会にわかれて研修を重ねていきます。

1年間、子どもたちの発達段階に寄り添いながら、教育活動を進めてまいります。

教育実習が始まりました🧑🏫

本日より、福井大学から教育実習生が8名が、大東中学校で2週間の実習をします。

名古屋芸術大学からは、先週から3週間の実習で1名の実習生が参加しています。

全員、爽やかな希望に満ちた面持ちで実習に取り組もうとしています。

1時間目は、校長からのお話しがありました。真剣な表情で話を聞いています。

教職の大変さだけでなく、充実感や達成感など良さを感じ、ぜひ教職の道へ進んでほしいと思います。

もうそろそろです。

グランド脇の紫陽花の花がもう少しで、咲き誇りそうです。

昨日の雨で、花壇の草花はいきいきとしています。

梅雨の雨は鬱陶しいですが、紫陽花の花は好きです。

中庭のお花がきれいに咲いています🌺

地域の方がお世話をしてくださっているおかげで、今年も中庭の花がきれいに咲きました。

赤やピンクや黄色のバラをはじめ、たくさんの花が満開です。

水草のつぼみも大きくなりやがて開こうとしています。

今年は、イチゴも仲間入りしました🍓。

季節毎に色とりどりの花が咲き、それを眺めていると、私たちの心もきれいになっていくようです💖

花壇のお世話ありがとうございます🌺

生徒玄関、南校舎のグラウンド側、中庭の花壇には、地域の方がボランティアでお花を植えてくださっています。

南校舎側の花壇には、今、ユリ、スノーポール、チューリップなど(冬はスイセン・・・)が咲いています。

今日は、草取りをしてくださっていました。

暑い中、私たちのためにありがとうございます💞

『家庭・地域・学校協議会』が行われました。

『家庭・地域・学校協議会』が行われました。

この会は、保護者や地域の皆さんに学校運営に参画してもらい、子どもたちの豊かな成長と健やかな育ちを支えていただくことを目的としています。

まず、明日開催される『立志式』のリハーサルの様子を参観していただきました。

力強く迫力のある合唱に感激され、練習でありながら拍手が湧き上がっていました。

次に、1年間の学校の取組、生徒の様子について情報交換しました。

今年は、4年ぶりに各地区で体育祭、文化祭、ふれあい祭り等が開催され中学生も参加しました。

会では、「来年も、地域を元気にするために、中学生の皆さんにぜひ参加してもらいたい。」という御意見をいただきました。

雪の中の登校風景 ☃️

今日は、雪の影響で登校時間を1時間遅くしました。

校区が広域であり、生徒の徒歩通学や安全面に考慮して、このようにしました。

初めは寒かったのですが🌨️、お日様も出てきて🌞 爽やかな朝の登校風景になりました。

大活躍!!「全校都道府県対抗駅伝」🏅

第42回全国都道府県対抗女子駅伝が、14日に京都市のたけびしスタジアム京都を発着点とする42.195kmのコースで行われました。

本校から、2年生の寺田小雪さんが、福井県代表として出場しました。

寺田さんは、8区3kmを10分59秒の記録で快走しました。

福井県も、昨年を上回る35位という輝かしい成績を収めました。

走り終わった後、

「全国の舞台に立てて、楽しかったです。来年も出場できるように、これから練習を頑張っていきたいです。」と話してくれました。

寺田さん、そして代表チームの皆さん、福井県を盛り上げてくれてありがとうございます!

これからの活躍を楽しみにしています!

あけましておめでとうございます🎍

本年もよろしくお願いします

ALTの先生からの贈り物🎁

あっという間に、今年も終わりに近づいてきました。

あと3日で、冬休みになり、クリスマス、大晦日、そして新年を迎えることになります。

本校の校舎内にも、冬の季節を感じる掲示物や装飾が見られるようになり、その一部を紹介します。

生徒玄関前に、ALTの先生が作ってくださったデコレーションがあります。

手造りの可愛らしいオーナメントをながめていると、幸せな気持ちになります😊

エミリー先生からのメッセージです。👩🏫

Winter is my favorite season, so I am glad to share Christmas joy with Daito Junior High School.

I hope everyone has a Merry Christmas and a Happy New Year! 🎄

校舎外壁工事の中間報告👷♂️

本校は、夏休みから、校舎の外壁改修工事と屋上の防水工事を行っています。

工事の期間は、今年度いっぱいの予定です。

校舎には、工事のための足場が設置され、飛散防止ネットがかけられています。

外から見ると中は暗いように感じますが、結構光が入り教室や廊下は明るいです。

現在は、体育館、北校舎、生徒玄関の作業が終わりに近づき、ネットが外されつつあります。

地域の皆様には、御迷惑をおかけしていますが、御協力よろしくお願いします。

間もなくリニューアルした大東中がお目見えすると思います。

新装した大東中学校を楽しみにお待ちください!

今日(10/31)は「Halloween」ハロウィン♪♪

毎年、秋になると日本でも盛り上がりを見せているイベント「ハロウィン」。

昔は、収穫物を集めて盛大に行うお祭りだったそうです。

現在は、世界各地で親しまれているイベントになりました。

本校でも、ALTの先生がパネルにデコレーションをし、生徒の皆さんのために廊下を楽しくにぎやかに飾ってくださいました。

令和3年度スタート

令和3年4月1日。青空からの優しい日差しとさわやかな風の下、新年度をスタートさせることができました。

まずはそのことに感謝したいと思います。そして、私達と共に大東の伝統や文化の継承・創造に力を注いでくださった、卒業生のみなさん、この3月にご勇退・ご栄転された先生方、保護者の皆様に感謝申し上げます。

今日から始まった新しい大東中学校の歴史。新しく加わった12名の先生方と力を合わせ、子どものために全力で教育活動に取り組んでいきます。保護者の皆様・地域の方々、ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

校長 水野克己

校長室で・・・!

昨日、帰りがけに

「プリントやったんで、見ておいてください。明日来ます」

「わかった。見とくわ」

そして、今日・・・

「マルつけたぞ。だいぶ、できるようになったな」

「・・・」(にっこりしている)

「この Q and A やけどな。When was gyogen started? の was gyogen started って問題文にないか?」

(しばらく探す)

「あった!」(思わず大声が出る!)

「その続きが答えや」

「なるほど」

「簡単やろ」

マンツーマンで勉強をみていると、その生徒に合わせて説明ができる。わかった実感は教える方にも伝わってくる。一対一だから、時間がかかるように見えるけれども、その生徒に合わせているからムダはない。もっと多くの生徒が質問するようになると、学年が盛り上がるし、成績も上がる。どんどん質問しよう!

がんばれ、3年生!

今日の大東中学校!

今日はとても暖かい日です。外のそうじをするにはとてもいい日でした。学校がきれいだと生徒も落ち着きます。

さて、三者懇談会が終了し、実力テストまであと3週間となりました。年が明ければ、推薦や特色選抜、スポーツ文化選抜の試験を皮切りに入試が始まります。毎日ブログを書きながら、この時期、どうやったら一番成績を上げることができるだろうか?と考え、3年生へのアドバイスを考えていました・・・

で、思いついたのは「一日3つ以上質問をする」または「友達の質問に一日3つ以上答える」でした。成績を上げるには質問をするのがいいということは、何度も話をしています。もうひとつの「友達の質問に3つ以上答える」というのを勧めるのは次の理由からです。人に説明するには自分がわかっていないといけません。説明するうちに自分の考えがまとまり、知識が定着します。また、最近の入試では記述問題が増えています。記述問題の対策こそ、人に教えるということです。質問1つ1点分の値打ちがあります。3つで3点。今日を含めて、テストまでに学校に来る日は15日。最低45点アップのチャンスが皆さんにはあります。どうです。やってみませんか?

コロナウイルス感染症が終息した後

全国一斉に学校が臨時休校になってから、7ヶ月が過ぎた。コロナウイルス感染症に対する知識は増え、以前ほどは怖い病気だとは思わなくなった。しかし、ひとたび感染者が報告されれば、当初の2週間からはずいぶん短縮されたものの、最低4日間は生徒を学校に呼ぶことはできない。未だ手探り状態でおそるおそる行事を行い、地域へ学習に出かけることもままならない。それはあたかも濃い霧の中を走る車の運転手に似ていて、目を凝らしてライトの照らす先を見つめ、ビクビクしながら運転する姿と重なる。しかし、コロナウイルス感染症が終息して、目の前を覆う濃い霧が晴れたなら、あたりの風景は一変しているにちがいない。

ユニクロの柳井正さんは「今後10年で起こる変化が1年で起こる」と話していた。このコロナ禍で、なかなか変われない学校も変わらざるを得ない。中学校では、働き方改革が最重要課題だ。本校もやれることからやってみた結果、毎日夜遅くまでついていた職員室の明かりは午後8時には消えるようになった。土日に学校で仕事をする教員は目に見えて少なくなった。働き方改革を左右するのは部活動だ。そこでも激論の末、地区の春季強化大会は令和4年度から開催されない。そして令和5年度に向けて、部活動の中心は学校から地域へと移行していく。

月の残業時間を80時間以内に収めようとすれば、平日遅くまで残って仕事をし、土日は部活動というようにはならない。これが月の残業時間が45時間以内となれば、5時過ぎに学校に電話をすると「本日の業務時間は終了しました」という声が流れてくるようになる。これはもう、どこでも当たり前のことだ。思えば、30代の前半は午後6時半に部活を終えたあと、出前をとってヨーロッパ軒のカツ丼を食べ、12時頃まで仕事をして家に帰り、翌朝7時には学校にいた。土日は午前6時に駅集合。練習試合をして午後6時に駅解散だった。あれから約25年。遅ればせながら学校もやっとまともになってきた。SDGs(持続可能な開発目標)は国連が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標だけれども、持続可能な働き方は学校にこそ求められるものだ。

いよいよ、花が開く!

初めてやってきたのは夏休みに入る頃だった。

「先生、英語教えてください」

すぐにこれまでのテストの結果を調べて、英語ができるようになるまでの手順を考えた。

「じゃ、まずこの単語を覚えろ」と言って本屋で買った単語のカードを渡した。

カードは約1000枚。100枚ずつ、リングに通して

「これ、覚えたらおいで」

何日かして、「覚えました」

「じゃあ、テスト」「よし、合格」「次の100枚」という風にやっていたら、8月でほとんど終わった。

だいたい覚えたので、「次は英訳やってみるか」

最初はもちろん、覚えた単語と英文が結びつかない。だから、英語の文の仕組みを教える。

「英語はまず主語(誰が)、そして動詞(どうした)、そして何を。あとは、どのように、どこで、いつ」

「主語は丸で囲って、動詞には波線。in や on、at の所に / を入れるんだ。そうやって、細かくしていけば、わかりやすくなる」

そんな風に一文一文訳しながら、1ヶ月が過ぎた。いつのまにか第47問まで進んだ。

そして今日。

「おっ、いいぞ。うまく訳している」

「ちょっと見えてきました」

「じゃ、学力診断テストの過去問、見せてみろ」

「まだ、全部解いていません」

「いいから、見せてみろ」

「おおっ、できてるやないか。この調子や!」

もう2ヶ月以上、空き時間を見つけては、定期的に校長室にやってきている。単語をしっかり覚え、意味をつかむコツを学んだから、内容がわかる実感がもてるようになった。あとは、過去問に取り組めばいい。ここまでくると、雪だるまが坂道を転がって自ら大きくなるように、どんどんわかるようになる。教える方も成長が実感できるから、なおさら気合いが入る。

2ヶ月前に蒔いた種がいよいよ花開く!

どんな色の花を咲かせるのか、楽しみはつきない。やっぱり、教員はハンターではなく、ファーマーだ。